LPC Caen

Chronologie

Fondé en 1947, le Laboratoire de physique corpusculaire de Caen (LPCC), est une unité mixte de recherche CNRS/Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen (ENSICAEN)/Université Caen Normandie. Ses axes de recherche sont la physique nucléaire, les applications des sciences nucléaires, la physique des particules, la physique des astroparticules et des neutrinos. Il noue des liens avec le secteur industriel via le transfert des technologies. Il est établi à Caen.

1947

1947-1960

CREATION

+

1947

Création du Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen

+

Le professeur Maurice Scherer est nommé titulaire de la chaire de physique de l’Université de Caen en 1947 et crée le laboratoire de physique corpusculaire. Les activités de recherche du laboratoire portent sur l’étude du rayonnement cosmique. Les accélérateurs de particules n’étant pas encore disponibles, seuls les rayons cosmiques permettent l’étude des réactions nucléaires à haute énergie.

Légende de l'illustration : Professeur Maurice Scherer

1950

1950

L’expérience « Les cosmiques » à proximlité de l’Aiguille du Midi

+

Participation des membres du laboratoire au programme expérimental mené au laboratoire des cosmiques (LLR) crée par le professeur Louis Leprince-Ringuet.

Légende de l'illustration : Expérience « les cosmiques » crée par le professeur Louis Leprince-Ringuet à proximité de l’Aiguille du Midi, altitude de 3613m

1954

1954

L’université de Caen, 1er campus français

+

Les bâtiments de l’Université de Caen ayant été détruits lors des bombardements en 1944, le laboratoire s’installe dans les locaux du lycée Malherbe (actuelle Mairie de Caen). Après la guerre, sous l’impulsion du recteur Pierre Daure, l’Université de Caen est reconstruite sur le plateau du Gaillon et le laboratoire prend possession de ses nouveaux locaux en 1955.

Légende de l'illustration : Reconstruction de l'Université de Caen

1960

1960

Etude de la diffusion des muons

+

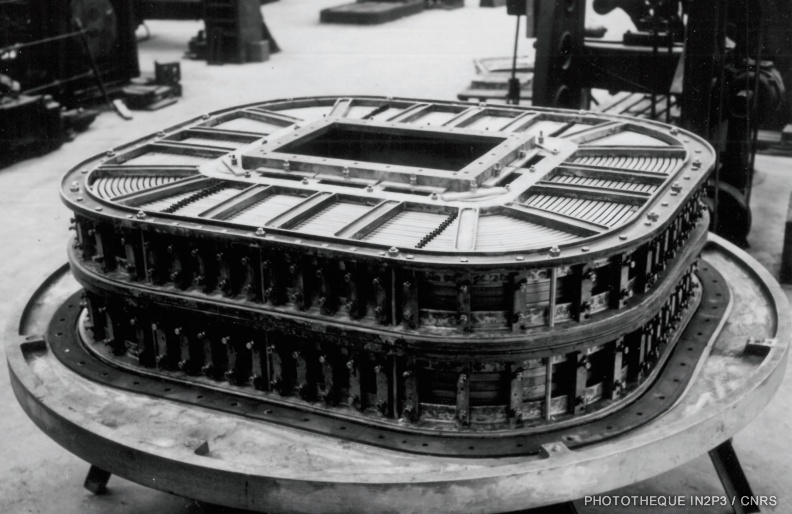

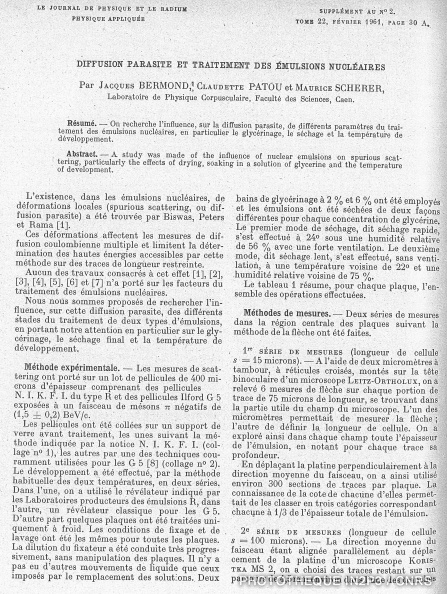

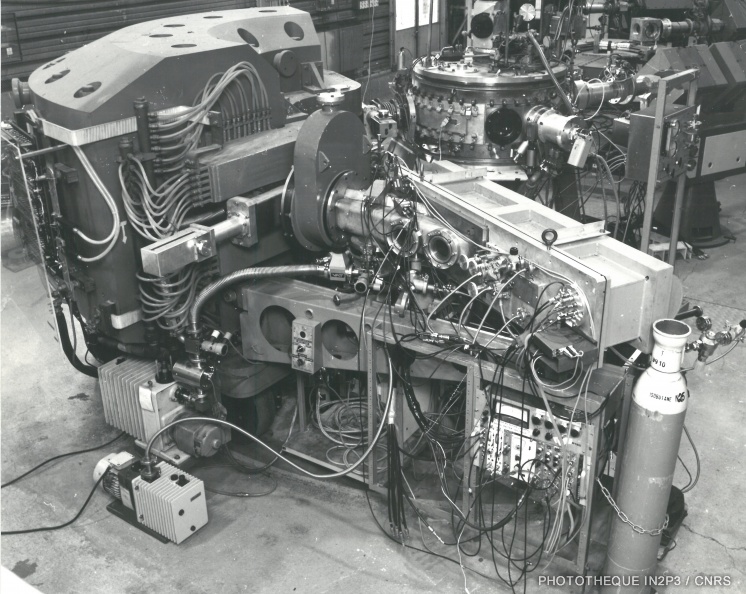

Bobine magnétique entourant une chambre de Wilson (chambre à brouillard) de grand volume. Cet ensemble était destiné à étudier la diffusion des muons sur des noyaux.

Légende de l'illustration : Bobine magnétique entourant une chambre de Wilson (chambre à brouillard) de grand volume

1960-1970

DEVELOPPEMENT

+

1958

1958

Le synchrotron SATURNE du CEA

1959

1959

Le synchrotron à protons du CERN

+

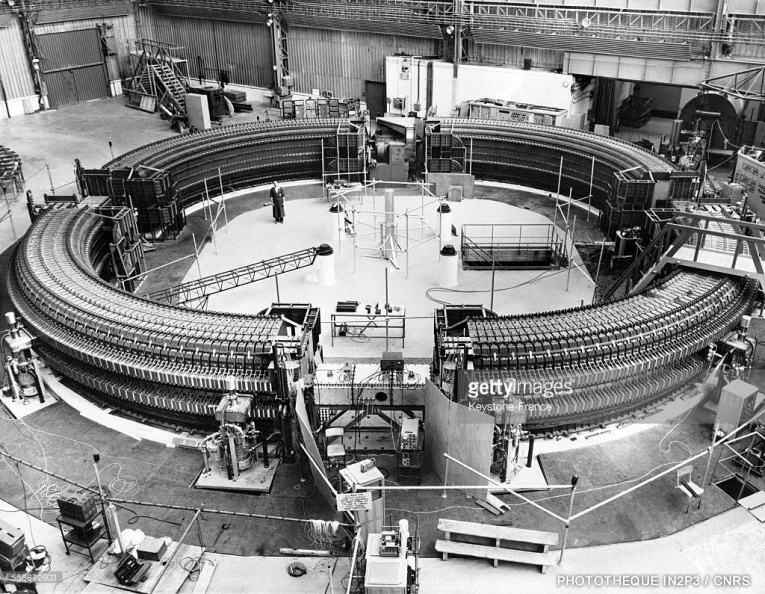

Construction d’accélérateurs de particules à haute énergie.

Le synchrotron à protons du CERN (Genève) en 1959 (Ep = 25 GeV)

Ces machines vont permettre l’observation de phénomènes similaires à ceux produits avec le rayonnement cosmique.

Légende de l'illustration : Le synchrotron à protons (CERN)

1961

1961

1965

1965

Les expériences et détecteurs des 60’s

+

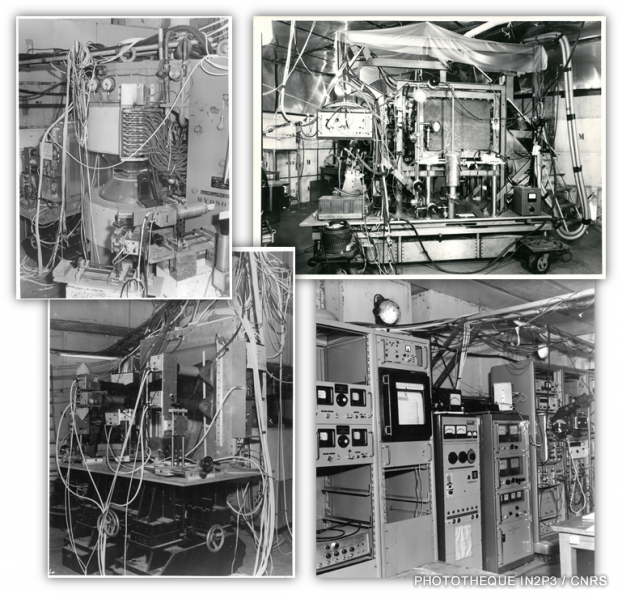

Cible de protons polarisés pour étude de la diffusion pion-nucléon, chambre carbone, chambre à étincelles, Casemate Goldzahl/deutons, chambre sonique (Cible polarisée, mesure du temps de propagation par le son).

Légende de l'illustration : Cible de protons polarisés, chambre carbone, chambre à étincelles, casemate et chambre sonique

1960

1960-1975

DEVELOPPEMENT (CERN)

+

Le synchrotron à protons du CERN (PS), Genève a accéléré ses premiers protons en novembre 1959. Premier synchrotron du CERN, le PS était durant une courte période, l’accélérateur produisant les plus hautes énergies au monde.

1968

1968

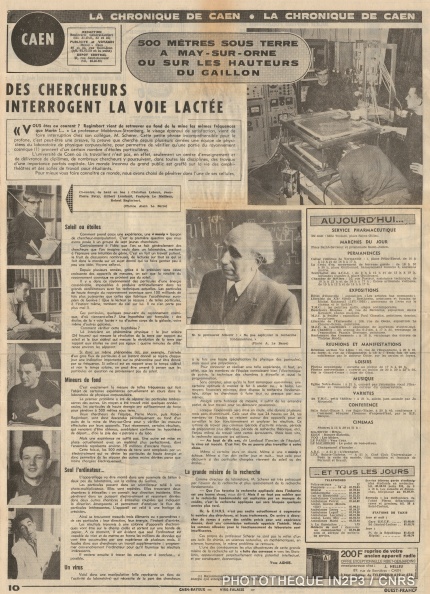

Des chercheurs interrogent la voie lactée

+

"Vous êtes au courant ? Regimbart vient de retrouver au fond de la mine les mêmes fréquences que Morin ! ..." Le professeur Mabbroux-Stromberg, le visage épanoui de satisfaction, vient de faire interruption chez son collègue M. Scherer. Cette petite phrase incompréhensible pour le profane, c'est peut-être une preuve ... (interview du Professeur M. Scherer dans le Ouest-France, 10 mai 1968)

Légende de l'illustration : Interview du Professeur Maurice Scherer dans le Ouest-France. 10 mai 1968

1971

1971

Création de l’IN2P3

+

1973

1973

1970-1980

RECONVERSION

+

En aôut 1975 est prise la décision de construire le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL) à Caen. Le Conseil de laboratoire décide d’orienter les activités de recherche vers la physique nucléaire avec des ions lourds dès l’arrêt du synchrotron SATURNE, programmé en 1977.

1973

1973

Directeur / François Lefèvres (1973-1981)

+

1975

1975

Construction du GANIL

+

1977

1977

1979

1979

1979

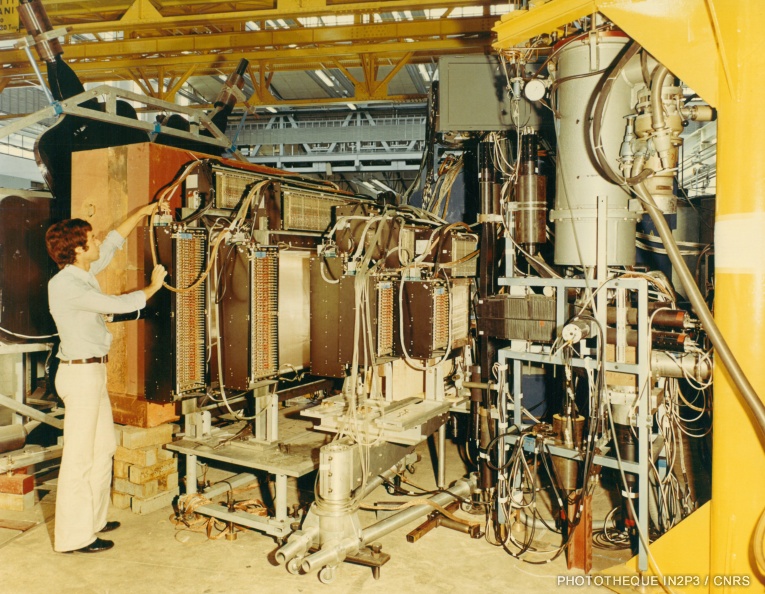

Démarrage de l’étude et la construction de grands détecteurs

+

1979

1979

1980

1980

1980

1980

1980

1980-2000

MONTEE EN PUISSANCE

+

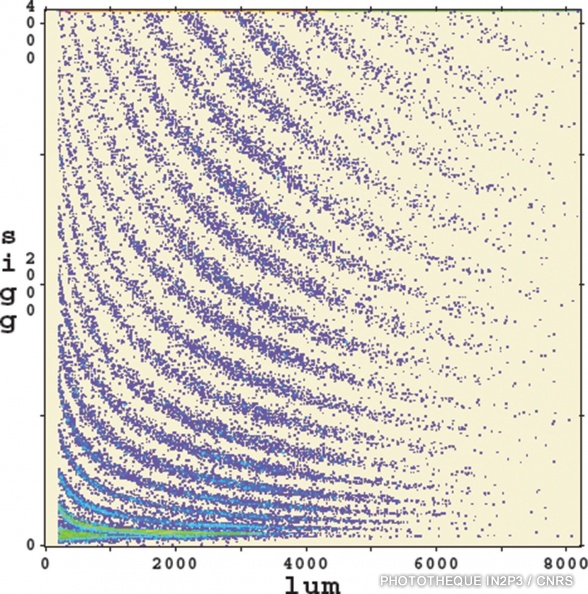

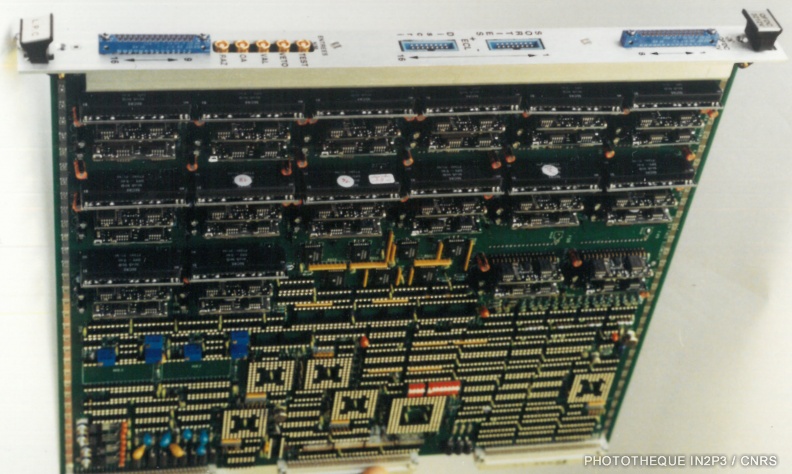

1983 : première expérience de physique au GANIL avec un faisceau d’Argon à 44 MeV/nucléon. Les physiciens du LPC proposent un programme expérimental à GANIL. Ce programme est réalisé avec les multidétecteurs conçus au laboratoire. Développement de nouvelles compétences en électronique et mécanique. Au début des années 90, il apparaît indispensable de disposer de dispositifs expérimentaux plus performants (couverture angulaire proche de 4pi, grandes dynamiques de détection en numéro atomique et en énergie). Ce seront les multidétecteurs de 2è génération.

1982

1982

Directeur / Robert Régimbart (1982 – 1986)

+

1982

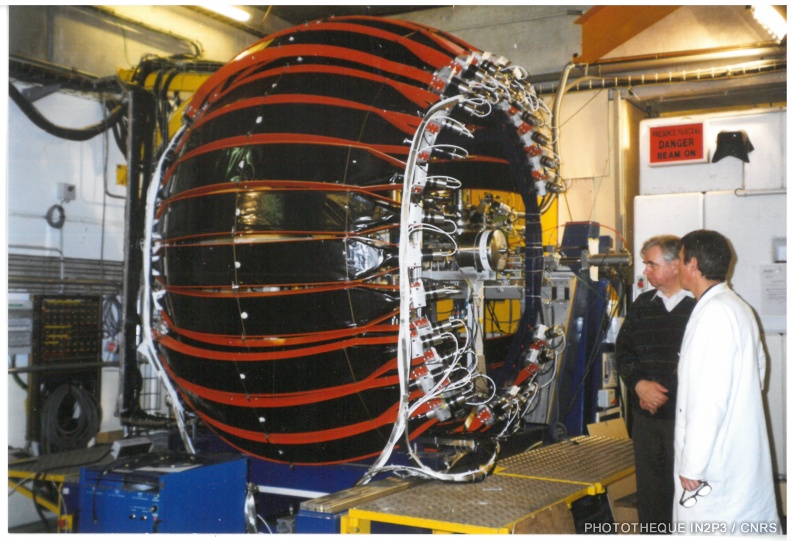

Multidétecteur INDRA

1986

1986

Construction de l’école ENSICAEN (anciennement ISMRA) et des laboratoires

+

Le campus 2 implanté au Nord de Caen en 1970 ouvre de nouvelles perspectives pour le laboratoire. Nous déménagerons en 1986 dans un nouveau bâtiment sur le site de l'ISMRA. 3 extensions verront le jour au fil des décennies.

1986

1988

1988

1989

1989

Médaille de bronze du CNRS, Rémi Bougault

+

1991

sept-91

1991

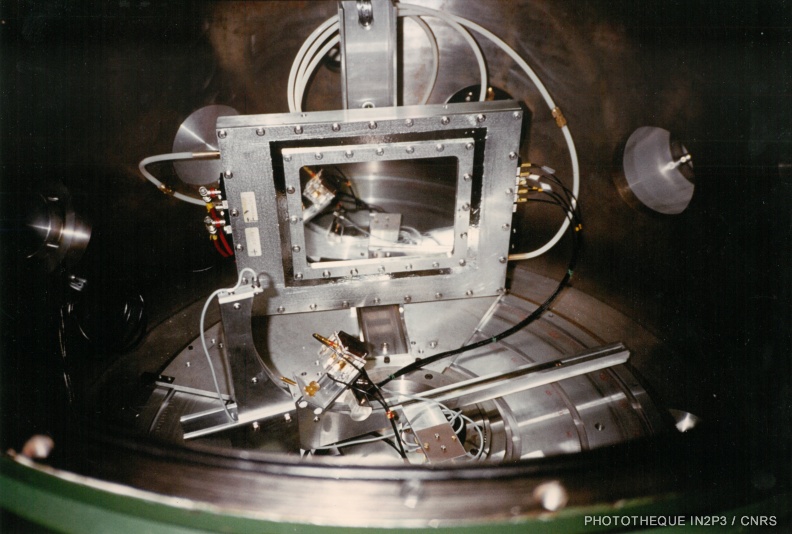

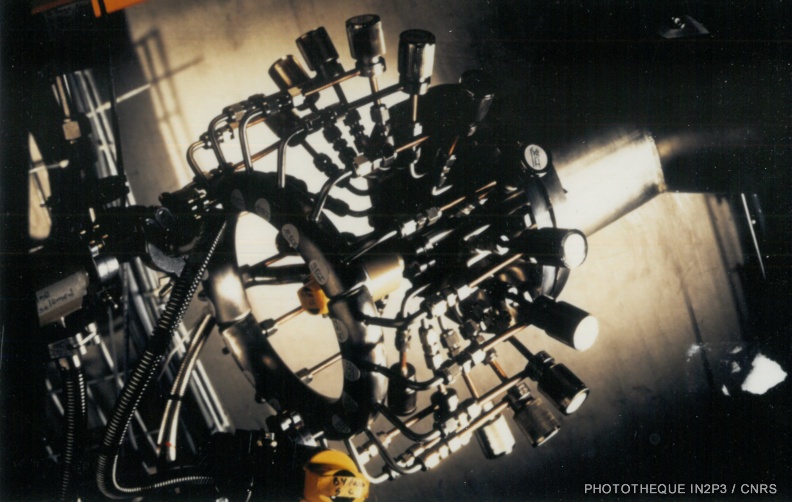

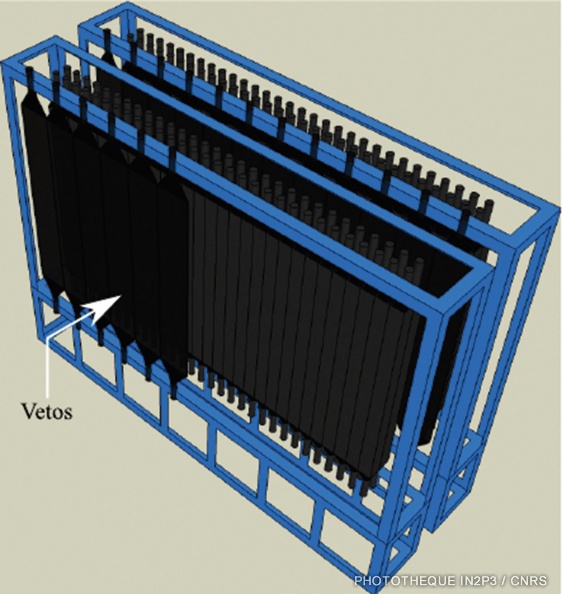

Multidétécteur DéMON

+

Structure destinée au multidétecteur DéMoN et devant lui permettre d’opérer dans une configuration sphérique autour de la cible.

Légende de l'illustration : Expérience DéMON

1991

1992

1992

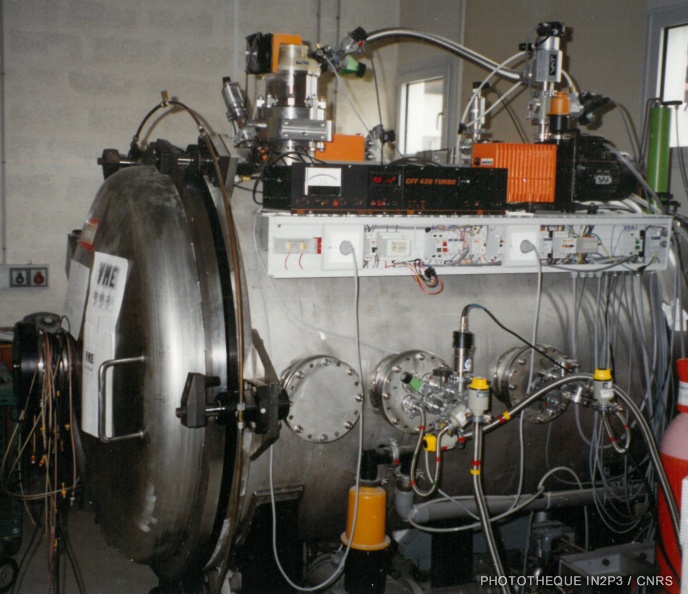

Multidétécteur DéMON

+

Mesure de sections efficaces de production de neutrons lors de réactions induites par protons. Les modules du détecteur DéMoN sont entourés de larges cônes massifs destinés à diminuer le bruit de fond ambiant.

Légende de l'illustration : Expérience DéMON

1992

Médaille d’argent du CNRS, Jean Péter

+

1992

Prix Joliot-Curie de la SFP, Bernard Tamain

+

1995

1995

La ligne SPIRAL au GANIL

1996

1996

Directeur / Bernard Tamain (1996-1999)

+

1997

1997

Médaille de bronze du CNRS, Nigel Orr

+

2000-2020

REALISATIONS RECENTES

+

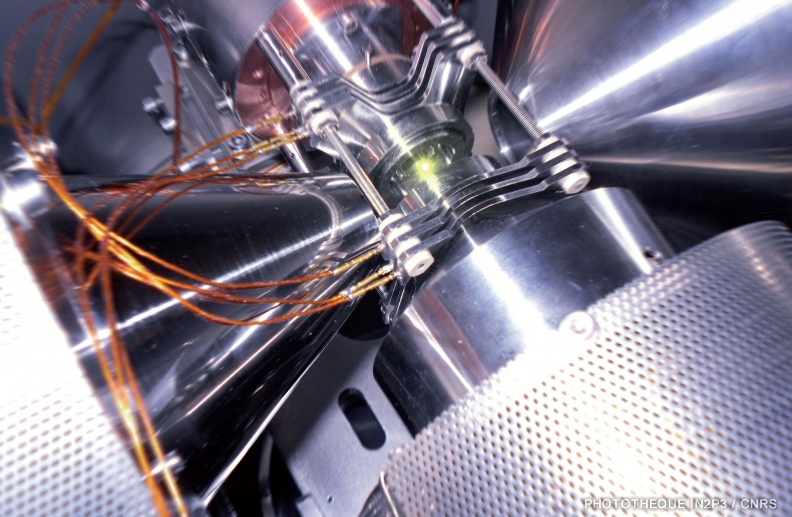

Les années 2000 voient l’émergence de nouvelles thématiques au laboratoire, comme le piège à ions (LPC TRAP) pour la mesure de précision de la désintégration ?, l’aval du cycle éléctronucléaire avec les études sur les réacteurs hybrides, la fragmentation du carbone pour le projet ARCHADE, les interactions fondamentales avec n-EDM ou encore SoLid.

2000

2000

Directeur / Jean-François Lecolley (2000-2004)

+

2001

2001

Médaille de bronze du CNRS, Denis Lacroix

+

2002

2002

Prix de la valorisation IN2P3, Jean-Marc Fontbonne

+

2003

2003

Cristal du CNRS, Jean-Marc Gautier

+

2003

2003

2004

2004

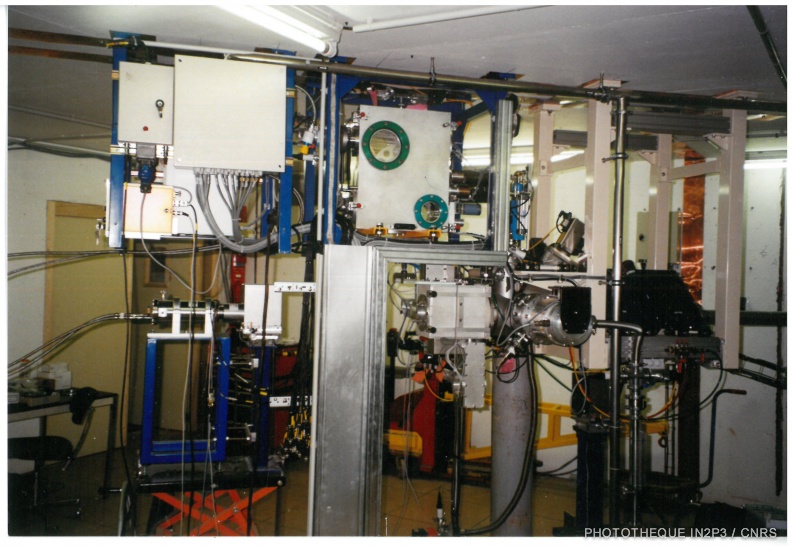

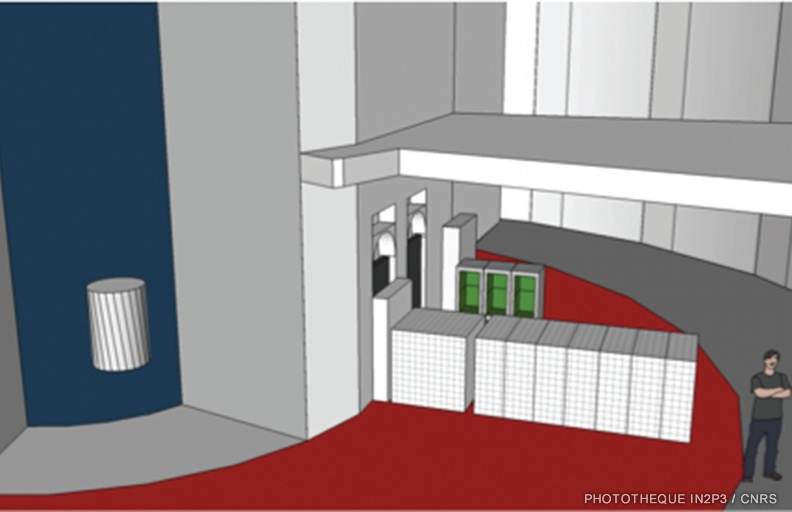

Projet GUINEVERE

+

Ligne de faisceau du projet GUINEVERE au SCK-CEN, à Mol en Belgique. Association d’un réacteur nucléaire et d’un accélérateur de particules dans le cadre du programme EUROTRANS.

Légende de l'illustration : Projet GUINEVERE

2005

2005

2007

2007

2005

2005

Directeur / Jean-Claude Steckmeyer (2005-2011)

+

2006

2006

Médaille d’argent du CNRS, Nigel Orr

+

2008

2008

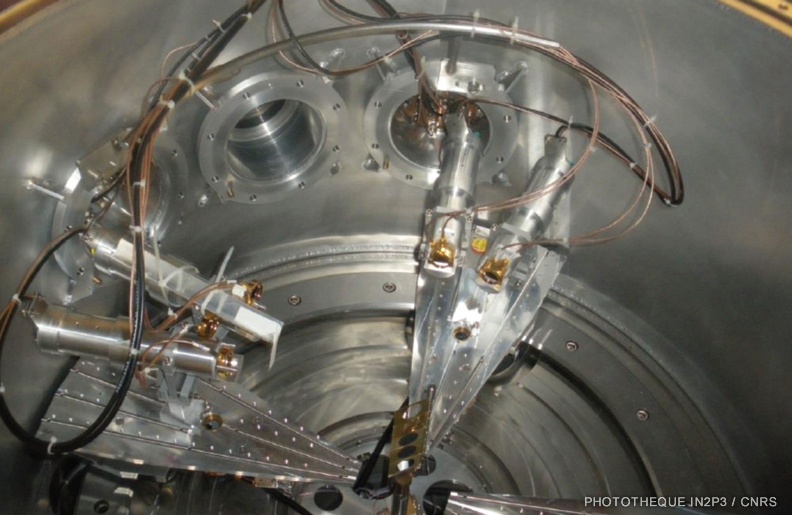

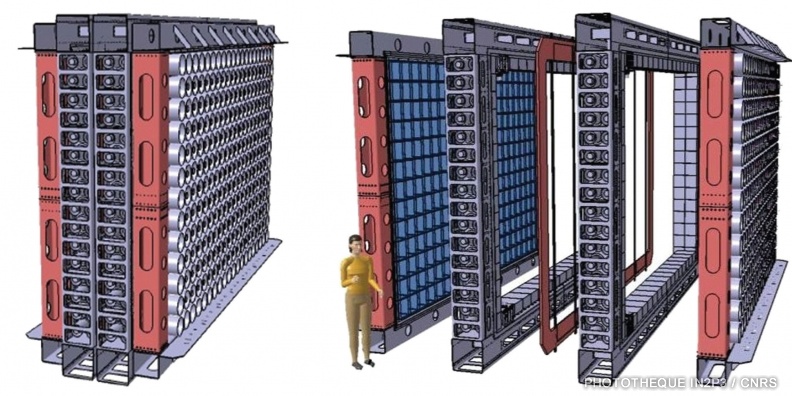

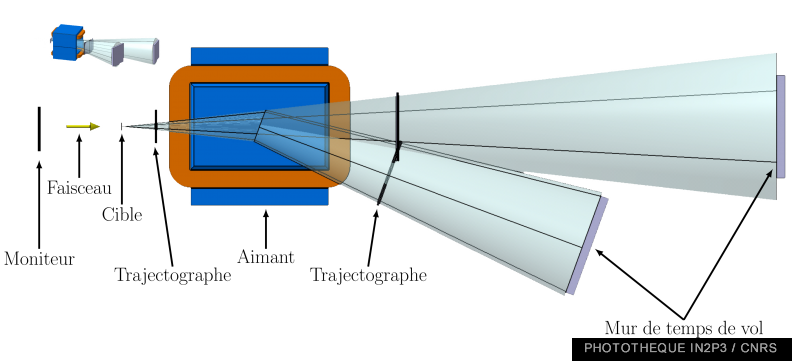

Projet FRACAS

+

Le dispositif de mesure dédié nommé FRACAS (FRAgmentation du CArbone et Sections efficaces) a pour objet d'effectuer des mesures de sections efficaces de fragmentation du faisceau à haute énergie au centre ARCHADE.

Légende de l'illustration : Projet FRACAS

LPC Caen

2008

Prix Joliot-Curie de la SFP, Francesca Gulminelli

+

2008

2010

2010

2010

Lauréat du Prix Musée Schlumber pour le BILLOTRON

+

Le Billotron est un dispositif conçu et réalisé par le LPC Caen afin d’illustrer les méthodes avec lesquelles les physiciens de l’infiniment petit (nucléaires notamment) sont capables d’étudier les structures élémentaires de la matière, ici le noyau de l’atome. Plusieurs actions de communication du Billotron sont proposées par le laboratoire (Fête de la science, Forum des métiers, Collèges, Lycées, visites et stages au laboratoire.

Légende de l'illustration : Prix Musée Schlumber pour le BILLOTRON (2010)

2012

2012

Directeur / Dominique Durand (2012-2016)

+

2015

2015

Lauréat du Prix Musée Schlumber pour le MUOSCOPE (LPC Caen & GANIL)

+

Le Muoscope est un détecteur de muons entièrement réalisé au laboratoire à partir d’éléments de détection d’un ancien détecteur (TONNERRE). Il a obtenu le prix « Têtes Chercheuses » Schlumberger lors de l’édition 2015. La particularité de ce dispositif est d’avoir été développé dans l’optique de servir d’atelier de Travaux Pratiques pour le cursus de Master en option Physique Nucléaire à l’Université de Caen. Dans ce cadre, on peut ainsi considérer le Muoscope comme un outil de valorisation des connaissances mis au service de l’enseignement en Master.

Légende de l'illustration : Prix Musée Schlumber pour le MUOSCOPE |LPC Caen & GANIL (2015)

2017

2017

Directeur / Gilles Ban

+

2019

2019

Cristal du CNRS, David Etasse

+

2020

2020

AVENIR

+

L’avenir se basera sur la continuité des thématiques déjà engagées comme la recherche de nouvelles source de violation de CP, la compréhension de l’équation de la matière nucléaire ou les applications sociétales. Une ouverture (ou un retour) vers les sources de rayonnement cosmiques est déjà entrepris avec une ouverture vers les ondes gravitationnelles (VIRGO-LIGO, LISA) et les neutrinos astrophysiques (KM3net).

2021

2021

3 pôles scientifiques / 7 groupes de recherche

+

Applications des sciences nucléaire | Particules & Interactions fondamentales | Physique nucléaire

Légende de l'illustration : Les 7 groupes de recherche du LPC Caen

<